文/壬主编 2025/3/17

关注壬主编的小伙伴应该都清楚,我之前关于风火院的一篇文章当中,发表过一个观点:即风火院的时间早于伏英舘,伏英舘为较晚期产物。下面我将继续再写一篇文章,来作为上一篇的文章补充。

同是六壬法,目前互联网上伏英舘的热度明显比风火院高得多,不过可喜的是,在这几年的炒作下,近些年风火院也有逐步起来的趋势,这也是一个可喜的现象,希望这门古老的客家民俗文化可以解开她神秘的面纱,让更多的老百姓所熟知。

其实六壬法形成的历史不过区区两三百年,并不算特别悠久,属于近代法;从全局的角度来看,整个大显威灵体系也不会太悠久。但先有风火院,后有伏英舘,或者说风火院是伏英舘他爹,是一个事实。提起风火院,与近代的中国民间秘密结社组织就有一定的关联性,早期大多为一些反清复明的流放人士,所以结合了江西地区的一些民间法门,创作出了“风火院”,坛牌以“风火院”三个大字最为显眼,中间的主神是六壬仙师,旁边的副神根据传承不同,不尽相同,但可以确定的是,六壬仙师坐在中间。

风火院在清末期已经成了游走在社会边缘的代名词,时刻被清政府重点关注的对象,所以逐步的,为了生计以及更方便的行走于江湖,部分风火院师傅就只能改头换面,根据风火院的整体架构,创作出了伏英舘,并引入了“舘”这个概念,这个等下再详细说。

一、“风火院”和“伏英舘”正好是反义词

“风火”,即风风火火、光明正大行走江湖,“伏英”,即因为成了重点关注对象,为了生计和生存,不得不低下头面对现实,原来的“英雄”豪杰“伏藏”起来,改头换面,重新开始。所以“风火院”是显,“伏英舘”是隐。

二、“伏英舘”摒弃了拳脚功夫

在风火院当中,由于还想着随时反攻朝廷,所以拳脚功夫必不可少,努力练拳,随时待战,所以你能在“风火院”的符书当中看到诸如“力出山崩”等字样,是他们武功符法不分家的痕迹。“伏英舘”后,已经彻底的从一个有抱负理想、推翻清思想的人,成了不得不为柴米油盐低头的人,正所谓“谈理想无用,开锅见米才是真”,只保留了符法部分,即便是符法部分也有一定程度的改头换面,并且融合了部分茅山吕山的东西。

三、“伏英舘”大量缩短修学时间

在风火院当中,比较严格的遵守七七四十九日为一个修学期限,由于后期为了生计奔波劳碌,伏英舘状态下,不得不为生活低下头,改为了“七日舘”,为了找台阶下,美其名曰“先得后修”,再后来干脆再美化美化名字,加上个“三七教”进去,好让非“四十九日”变得更加合理。要知道在江西这种地方,道教盛行,七七四十九日练个法的做法深入人心,你要改为七日,面临的舆论压力在当时是何其的大?为了淡化非49日带来的舆论影响,到伏英舘后,逐步的引入了“起舘”这个概念,以“舘”来淡化四十九日。所以过去伏英舘学法不讲学几天,你想想看,能说学“七天”嘛?这传出去你贻笑大方,才七天,吃快餐吗?所以要换个说法,叫“学一舘”,这样抛弃了49日,看起来明面上就过得去了。

学过“伏英舘”的同志应该都清楚,符书里有一句话“茅山正道果法令,五雷……”,意思就是,你想真正行得了这个“法令”,必须行“正道”,什么是正道?那就是走江西路线。什么是江西路线?满49日是为江西路线。所以,行走江湖为了赚钱可以“七日可成”,但符书里也隐晦的提出了什么是“正道”。

所以以前伏英舘学起来根本就不是“过教”学法,而是“起舘”学法。这就是现在很多网络小青年没搞清楚的地方,以为过教就是学法,但事实上“起舘”才是学法,过教是在起舘的过程里,给你过的那几个教,例如小教大教等。所以现在网络大师学法基本上就是本末倒置,只有过教,淡化甚至没有“舘”的概念。老师傅不断强调,伏英舘尽量多学几舘,少则最好学三舘,多则最好学够七舘方为“满舘”(足够49天)。

你又学过几舘呢?我看你一舘估计都没学过,你最多就是过教,我说得没错吧?壬主编有幸学过三舘,希望以后还能再学第四舘,第五舘,第六舘,第七舘,这样才能积累足够多的吹水资本。

四、“伏英舘”中有太多道不明的隐喻

如果你同时学过风火院和伏英舘,你就会发现,风火院符书当中没那么多隐晦,什么都是很直白,但是伏英舘就不同了,开篇就跟你说得很清楚“神仙不可分明说,只怕凡夫泄露机”,说明这就是一个“伏藏”隐口的流派,这些伏藏的内容贯穿于整部符书当中,“暗指”“隐喻”非常多。现在很多年轻人学法真的就只是学法,不去学习客家民俗文化,结果学了个寂寞,这其中的隐喻需要具备丰富的情感和生活常识方可重见天日。

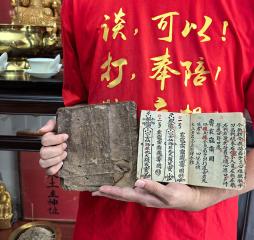

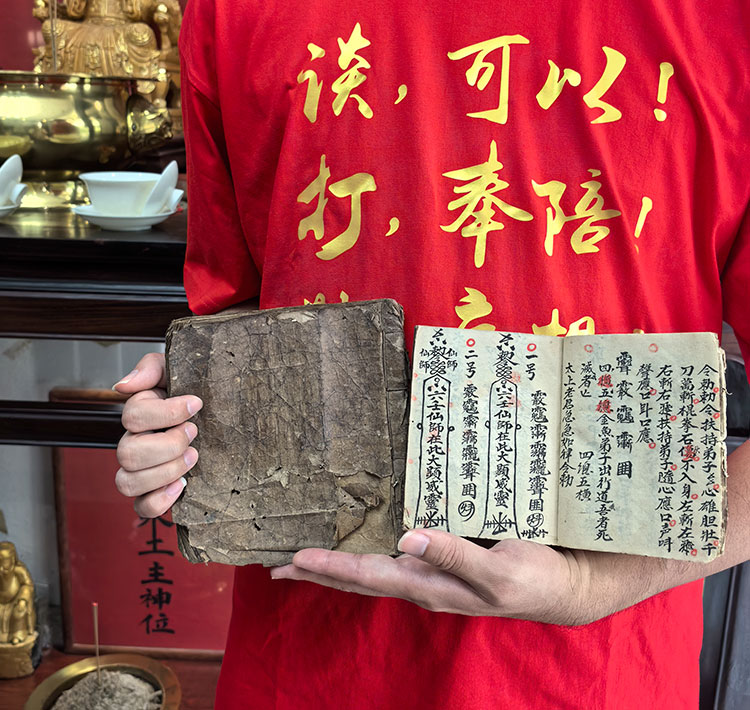

(壬主编年轻时收藏的几本风火院老符书)

这一切,似未曾拥有